Hay relojes que marcan las horas, y otros que señalan estaciones. Hoy, a las 20:19, el calendario dicta que empezamos a descender por la ladera del año, hacia esa estación donde la vida se arropa y el aire empieza a tener memoria.

En este mundo de ciclos cortos y urgencias perpetuas, hemos aprendido a ilusionarnos con cada pequeño cambio: un eclipse que apenas dura minutos, una agenda de fin de semana que se borra con el lunes, un beso soñado que nunca termina de hacerse carne. Tal vez por eso el otoño se siente como un respiro necesario. Como los árboles, uno necesita que se le caigan hojas, o cosas, del zurrón vital.

Es tiempo de pantalón largo y camisa larga, de sacar el paraguas aunque sea por la esperanza de un chaparrón, de volver a los potajes que humean en la mesa y al paseo por la playa en su versión paseable, con más conchas que sombrillas. También es momento de rutas por los montes alicantinos, cuando las sendas ya no arden, de recorrer mercados sin abanico en la mano, con la calma de quien se detiene a elegir una calabaza, unas setas o un racimo de uvas recién llegadas de la cosecha.

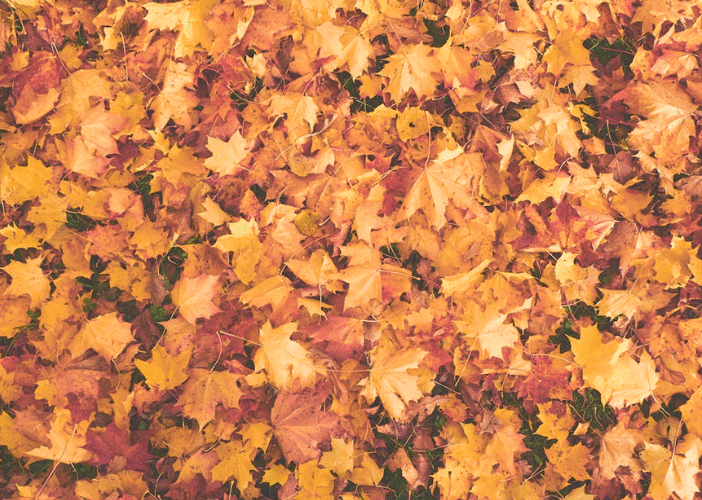

El otoño es pausa, balance, reconexión. Es sumergirse en los tonos anaranjados, como si uno caminara dentro de una pintura que va cambiando de matices día tras día. Me gusta porque es diferente, porque se parece más a un espejo que a un escaparate. Nos recuerda que soltar también es vivir, y que hay belleza en dejar espacio para lo que vendrá.

A las 20:19, el reloj nos invita a abrir la puerta a una estación que, más que un cambio de clima, es una manera de volver a escucharnos. Así que dejemos que nos hable y disfrutémoslo, al menos, un rato.

Deja una respuesta