No siempre hay un reflejo objetivo de lo que debería ser. O de lo que a mí me gustaría que fuera. Y menos un día como hoy, en el que se cumplen cincuenta años de esa “paz” impostada —la paz de una ausencia, no la de una justicia real— mientras en los juzgados se siguen descifrando titulares como si fueran acertijos de mala digestión democrática.

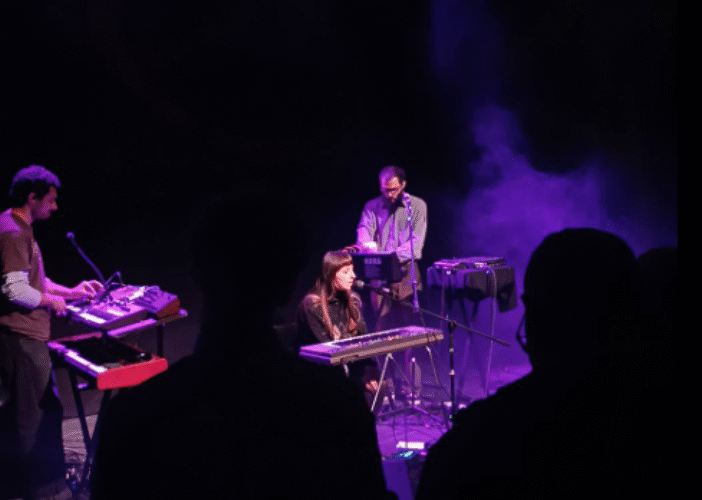

Por eso quizá, por eso exactamente, encerrarme en una caja negra para ver tres conciertos se convirtió en una forma de respirar distinto: abrir los ojos, los oídos —de par en par— y dejar que el Amor (el de Julia), la belleza de la verdad (de Marcelo), la herencia reinventada del arte (de Soleá y la vida (de quien respira entre el público) entraran por algún resquicio que no logró sellar del todo la Transición.

Porque no sé qué es bello. Nadie lo sabe. Y a veces cuesta distinguir quién es el protagonista y quién el público. Pero en esa sala oscura, alejados del viento que fuera amenazaba lluvia, las metamorfosis que no cupieron hace décadas en este país parecieron alinearse. El vello —con v— se erizó como si por fin encontrara un lugar donde asentarse sin pedir permiso.

Dentro, sin el runrún del mundo real, en este primer capítulo de la trilogía pública de este año, la disrupción olía mejor. Humo, cajas de ritmo y la sensación de que un seísmo suave había reventado a “la bien querida” en pedacitos de transparencia cero: ese punto exacto en el que da igual si estás en la orilla o en alta mar. La música convierte las distancias en un espejismo.

Fuera era casi invierno. Dentro era otra cosa. Una especie de Blade Runner reescrito con letras de canciones, con autotune, con ese “loserismo” tan español que convierte la derrota en pura estética.

Si no insistiéramos tanto en destrozar este planeta, hasta podríamos adaptarnos —respirar plástico, comer reflejos de luces oscuras— y luego reírnos, como si la vida fuese un chiste que entendemos a medias. Pero ahí está el milagro del Bello Público: dentro de la caja negra aún podemos suspender ese cinismo.

La pregunta retórica flotaba en el aire: ¿Cómo defiende un hipster su outfit fuera del hedonismo?

No obtuve respuesta, pero las norias del estómago empezaron a girar y, de pronto, la caja negra se llenó de colores. Con Julia derramando AMOR músico-verbal con esa transparencia que no pide permiso. Simplemente, un gran descubrimiento.

Aparte 1: Marcelo Criminal

A Marcelo Criminal lo conocemos mejor, quizá demasiado. Como si lo hubiéramos visto crecer en diferentes secuencias de vida: ese intervalo extraño que divaga entre Daniel Johnston y una portada especialmente afilada de El Jueves. Marcelo escribe desde ese filo imposible donde la ternura y la sátira se besan sin pudor, donde el desastre personal se convierte en género musical.

Hay en él una destreza quirúrgica —un corte limpio, preciso— que ningún cirujano podría ejercer mejor: te abre en canal sin anestesia y, aun así, te ríes. Te ríes porque, en su universo, la distópica muerte de Pedro Sánchez, el perdón que nunca llega, el miedo a salir de noche o un homenaje sincero (pero consciente de su propia ironía) al Solán de Cabras se convierten en materiales nobles, casi sagrados.

Marcelo no canta: desarma. Marcelo no escribe canciones: escribe consecuencias.

Y en un festival como Bello Público, donde la emoción se mueve como un vapor húmedo, él es la grieta necesaria. El recordatorio de que la poesía también puede ser una broma privada entre el mundo y uno mismo. Que la tragedia contemporánea —esa cotidiana, la que todos llevamos en el bolsillo— puede sonar a pop de dormitorio, a chiste de madrugada, a himno frágil para gente que escucha de verdad.

Marcelo Criminal apareció ahí, en esa caja negra, como siempre: entre lo que duele y lo que salva. Entre lo que no debería hacer gracia y, sin embargo, la hace.

Aparte 2. El arte de Soleá Morente

El recital de Soleá Morente tuvo dos partes. La segunda, con un homenaje “empopado” —sí, empopado, con ese brillo pop que se posa sobre la raíz sin apagarla— a la estirpe de su padre. Tres o cuatro canciones en modo karaoke, lanzadas desde la mesa por su manager, que lejos de restarle dignidad le añadieron una suerte de ritual doméstico, íntimo, como si estuviéramos asistiendo a un ensayo secreto al que, por casualidad, nos habían invitado.

Antes de esas bases lanzadas al vuelo y la presencia magnética de Soleá, emergió un poema crudo, de algo más que un guitarrista: Gonzalo Navarro, que destiló en unos versos la misma herida abierta que corre entre los Morente desde hace décadas. Ese pellizco que no se hereda: se habita.

Y ahí es donde Soleá Morente se convierte en lo que es:

palabra justa.

Poesía en sí misma.

(A pesar de su huracán de melena).

Lo confieso: me flipa la música surf. Venía de escribir un artículo sobre Franco —y sus mierdas— escuchando a los Hermanos Gutiérrez. Cuando leo, me debato entre Bach o Vivaldi según la luz de la mañana. Pero hay días en los que la música deja de ser paisaje y se vuelve hilo: fino, vibrante, necesario. Y solo necesita eso: la palabra justa para cerrar la puntada.

Uno no sabe si Soleá necesita música, o si le basta con su tono, ese filo quebrado que podría sostenerlo todo sin instrumentos. Cuando se conjugan sus capas —la tradición, la ruptura, la fragilidad, la insolencia— aparece un arte que no pide explicación. Ni permiso. Y aunque aquí (en Alicante), habiendo palmeros, nadie sepa dar palmas, la belleza no es técnica: es atención pura y entregada.

El instante más brillante —ese minuto que se queda suspendido entre dos respiraciones— llegó cuando Soleá invocó a Clarice Lispector. Su manera de recitar, como si pelara a mano la piel del silencio, convirtió el tiempo en algo maleable. Todo lo anterior y lo posterior dejó de importar: solo quedaba ella, ahí, frente a nosotros, como quien abre una grieta para que pase el aire.

Y en ese exacto momento entendí de qué va, de verdad, el Bello Público:

de lo irrepetible.

De lo que no se programa ni se calcula.

De eso que sucede únicamente cuando uno se rinde y deja que suceda.

Hasta salir (aparte 3)

Salir del Bello Público fue como volver a un mundo ligeramente hostil. Afuera hacía más frío que antes. O quizá era yo que me había calentado como quien mete los pies en una mesa-camilla con brasero y luego tiene que recorrer la distancia que le separa de la cama.

Pero uno sabe que ha vivido una primera parte de festival cuando duda si lo hermoso estaba en el escenario o en el público. Cuando la belleza, aunque no sepamos definirla, se queda adherida a la ropa, al pelo, a las pestañas. Y por un momento, aunque breve, creemos que el mundo podría ser distinto si nos atreviéramos a mirarlo desde dentro de una caja negra.

Porque las primeras veces —cuando llegan— no se olvidan nunca.

Como un poema.

Como una canción que, por un instante, nos salva. Y, al siguiente, nos hace pensar.

Deja una respuesta