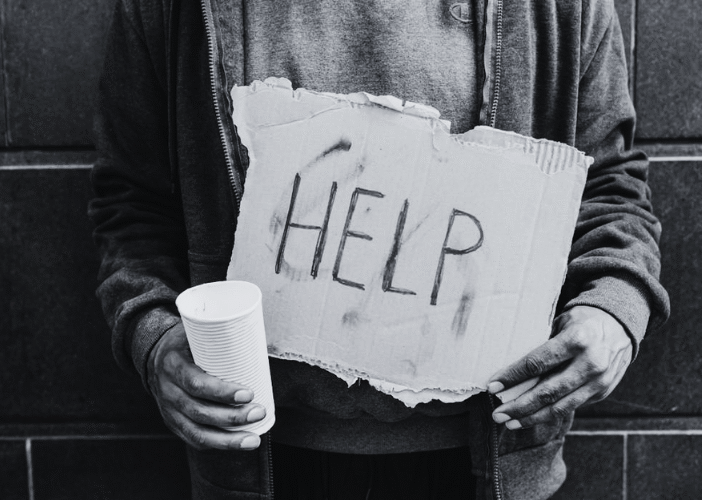

Nos estamos acostumbrando a vivir al límite. Flirteamos con la precariedad como si fuese un mal menor, como si no estuviera erosionando, día a día, la idea misma de lo que un día llamamos calidad de vida. El autónomo paga más cuotas, los precios de lo básico se disparan, y emanciparse es un lujo reservado para unos pocos. Ya no hablamos solo de no llegar a fin de mes: hablamos de no llegar al fin de semana.

Las cifras que describen la Comunitat Valenciana deberían encender todas las alarmas. Una de cada cinco familias se encuentra en exclusión social. La mitad de quienes viven de alquiler están atrapados en el riesgo de pobreza. Y cientos de miles de hogares no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Son realidades que muestran algo que llevamos tiempo sospechando: la clase media, esa franja que sostenía la estabilidad social, ya no es una mayoría. Tal vez ni siquiera exista como tal.

Mientras tanto, seguimos pagando una cesta de la compra que parece un artículo de lujo. Huevos, gasolina, un coche —no digamos ya una casa— son bienes cada vez más inalcanzables. Los sueldos permanecen congelados, pero la vida no. Asistimos a una erosión lenta y persistente que nos obliga a renunciar a derechos que antes considerábamos básicos. Y lo más inquietante es que lo hacemos en silencio.

Porque, cuando llega el momento de salir a la calle, la respuesta es mínima. Como si nos avergonzara admitir lo evidente. Como si reconocer la precariedad fuera una derrota personal y no el resultado de un modelo agotado. Seguimos mostrando en redes sociales una versión editada de nuestra vida, como si el filtro correcto pudiera camuflar recibos, alquileres imposibles o salarios que se evaporan. Pero la vida no es Instagram, y fuera de la pantalla los filtros pesan poco.

La realidad es que el empleo ya no garantiza estabilidad. Hay hogares enteros sin un solo miembro trabajando, y miles de personas atrapadas en ocupaciones que no dan para vivir. La recuperación económica no se traduce en bienestar, porque el modelo sigue produciendo desigualdad con la misma eficacia con la que antes generaba oportunidades.

Vivimos en una sociedad que gasta más de lo que puede recomponerse, tanto en recursos naturales como humanos. Y, aun así, avanzamos como si nada. Pero no todo está perdido: hay redes comunitarias, movimientos sociales y pequeñas prácticas de solidaridad que resisten. Son semillas, no soluciones inmediatas, pero indican que hay quien no se resigna.

Quizá haya llegado el momento de elegir. Podemos seguir por la senda del individualismo, el miedo y la desigualdad, o podemos apostar por un cambio profundo que ponga en el centro el cuidado, la justicia social y la responsabilidad compartida. Pero para eso, primero hay que mirar de frente el problema. Sin filtros. Sin vergüenza. Y sin esperar a que otros salgan a defender lo que también nos afecta.

Porque la precariedad no es inevitable; lo que sí es insostenible es seguir ignorándola.

Deja una respuesta