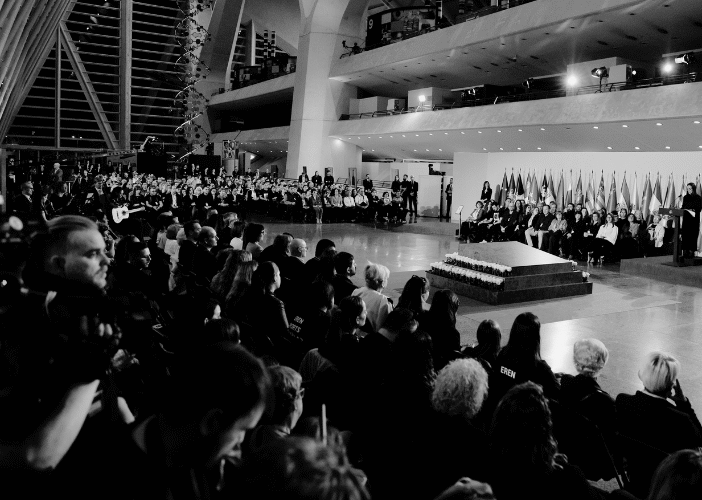

El funeral por las víctimas de la Dana ha sido, más allá del dolor y la tragedia, una muestra de madurez colectiva. Por primera vez en mucho tiempo, España ha rendido homenaje sin recurrir al aparato confesional que durante décadas parecía inseparable de los actos públicos. Ha sido una ceremonia sobria, aconfesional, profundamente humana. Y, aunque han sobrado políticos, banderas y gestos institucionales de rigor, el tono general ha estado marcado por el respeto, la solemnidad y una sensibilidad moderna que debería hacernos sentir, al menos por un momento, orgullosos.

En un país donde todavía cuesta separar lo público de lo religioso, el funeral civil ha sido una afirmación silenciosa pero poderosa: la de una sociedad que se reconoce diversa, plural, madura. La emoción no necesitó símbolos divinos ni ritos heredados; bastaron las palabras de los familiares, la música, el silencio compartido. Fue el pueblo —en su conjunto— quien lloró, sin intermediarios ni discursos sagrados, porque el dolor, al fin y al cabo, no necesita dogma.

Es cierto que la presencia de las autoridades, los Reyes, los himnos y las banderas recordaron esa tentación española de convertir todo acto colectivo en representación del Estado. Pero incluso así, el tono del funeral se impuso sobre la forma. Los discursos fueron sobrios, contenidos, y los gestos de los familiares transmitieron más verdad que cualquier protocolo.

Ese es quizá el mayor símbolo de una España que avanza: una España capaz de honrar la vida y la muerte sin recurrir al pasado, una España civil, respetuosa, que entiende que la solemnidad no pertenece a ninguna ideología ni a ninguna fe. Lo que vimos no fue una ruptura, sino una evolución.

Porque, en el fondo, esto somos: un país que ha aprendido a convivir con sus diferencias, que sabe estar a la altura en los momentos más difíciles y que demuestra —sin proclamas ni banderas— que la modernidad no se declama, se ejerce.

Deja una respuesta